港区のマンションにお住まいの久保井 千勢さん。くじ引きで防災理事になったことをきっかけに、マンション防災に本格的に取り組むようになりました。今では、マンション内コミュニティが活性化したのみならず、近隣のマンションや町内会との交流にも拡大。防災を通したマンションコミュニティの楽しさについて、お話いただきました。

●くじ引きで決まった防災理事から始まった、私の防災士ライフ

女性防災士として、全国で講演する久保井さん。

港区のマンションにお住まいの久保井 千勢さんは、女性防災士としてマンション防災に関する講演を行うなどの防災啓蒙活動を積極的に行われています。久保井さんが防災士の資格を取得して現在の活動に至るきっかけが、お住まいのマンションの防災理事になったことでした。

久保井さん東日本大震災の2年後位にマンションの輪番制の理事になり、くじ引きで防災担当理事になりました。分譲マンションに住むのは初めて。理事会にもきちんと参画したいと思い、地域の防災訓練に参加するなどして知見を広げていきました。

うちのマンションは、防災備蓄なし、防災委員会もありませんでした。でも、だからこそ居住者が防災や自助を意識できる活動が必要なのではないかという警備員さんからの呼びかけに、理事達も賛同。2016年3月に防災委員会を立ち上げることになりました。

マンション共用部分の集会室を、防災拠点化。

ヘルメット、ブロック別の安否確認ボックス(トランシーバー、ビブス、

安否確認ファイル、懐中電灯)が設置されています。

久保井さん管理組合の下に防災委員会を立ち上げてからは、常時6〜10人の居住者の方が防災委員会に所属しています(ここ数年、コアメンバーは7人です)。居住者の転入・転居もあります。防災担当理事が委員として残ってくださったり、防災訓練の参加者にお声がけしたりして、メンバーが新陳代謝しながら続いています。

委員会発足当時は、マンションの賃貸居住者が約40%(現在は約30%)。管理組合とは違って、防災委員会には賃貸の居住者も参加可能です。30〜60代迄、幅広い年代の方々が参加しているのも、うちのマンションの特徴です。担当も、自分の得意分野を生かした役割分担が基本。適材適所の分担で、それぞれの負担を少なく、効率アップを心がけています。

集会室を防災拠点にしたことで、購入した防災資器材を居住者に見てもらう機会をつくり、防災に興味を持ってもらうことにもつながりました。

久保井さんが代表を務める「みなとBOUSAI女子会」。

港区で防災士の資格を取得した女性防災士のグループです。

久保井さん 私自身、防災理事としての知識を深めるために、港区の助成システムを利用して防災士の資格を取得しました。ただ、いまだに防災というと男性人口が多く、男性主導で行われがちです。男性は防災訓練、女性は炊き出しという、男女の役割分担が当たり前のように行われているのは、何か違います。男女の区別なく、みんながそれぞれ得意なことを担っていくのがこれからの防災活動だと思います。しかも強制ではなくて、ゆるやかに助け合ってつながることが重要。防災に女性のしなやかな視点を取り入れていけるように、私にできることを積極的にやっていきたいと考えています。

●みんなのカフェ、季節のイベント、集会室が「マンションの縁側」に

マンション内イベントのお知らせポスター。

外国人居住者の方が、ご自分から声がけして英訳してくださるようになったそう。

「できることをできる人が担当する」という意識が根づいています。

久保井さん集会室では、管理組合と防災委員会が主催して、防災関連イベントや顔の見える関係づくりのために、季節毎のコミュニティイベントを開催しています。

月1回は「みんなのカフェ」を集会室で運営しています。この費用は、社会福祉協議会のサロン活動の助成金から出しています。コーヒーやお菓子をいただきながら、おしゃべりをする場です。居住者同士の交流の場があることで、いざという時の助け合いにもつながります。

最近は「夫を見送って1人暮らしになったので、マンションでのつながりが欲しい」と、ご参加くださった居住者の方がいらっしゃいました。お亡くなりになった居住者の方の思い出話を語ることもあります。マンションならではの出会いと別れ、ゆるやかな交流が生まれる場となっています。「みんなのカフェ」は、誰でも気軽に座っておしゃべりできる「マンションの縁側」のような場に育ってきた気がします。

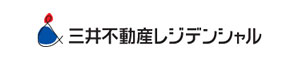

メインエントランスで行う「クリスマスツリーの飾りつけ会」イベントの告知。

社会福祉協議会のサロン活動の助成金を利用して、

綿あめの材料や、お菓子を配るイベントなどの費用に充てているそう。

「イベント費用は、管理費から捻出していないことも重要なポイントです」と久保井さん。

「うちのマンションで大活躍の綿あめ製造機。

発電機を使って綿あめを作る防災イベントは、子ども達に大人気です」

久保井さん年に一度、集会室で防災ベントを開催しています。「消防士さんとAED訓練」「新聞紙で食器を作ってみよう」「備蓄品を食べてみよう」などの参加型イベントを企画して、子ども達が飽きないよう、メリハリのあるプログラムを心がけています。

ちなみに「発電機を使って綿あめを作ろう」イベントは、いつも大人気。近隣のマンションの防災訓練に、うちの綿あめ製造機をお貸しすることもあります。それぞれのマンションで得意・不得意な分野がありますし、所有する防災品も違います。防災物品を貸し借りするのも、ご近所マンション同士のゆるやかなつながりのひとつです。

●マンションで防災備蓄食品は置かず、自宅で自助の方針

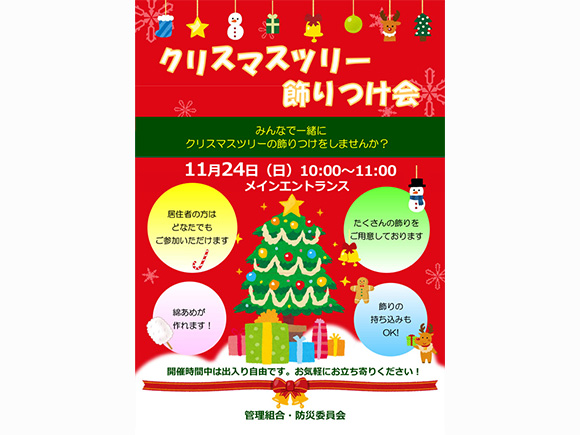

ローリングストックとは、ふだんから少し多めに日常的に使う食材や水を買っておき、

使ったら買い足して補充することで、一定量の備蓄ができる方法。

久保井さんうちのマンションは、住民のための水や食品といった防災備蓄品は置いていません。各世帯で防災備蓄をするように推奨しています。

我が家の場合は、食品と水はローリングストック、携帯トイレ、家具の転倒防止対策、ポータブル電源など、最低限これは必要だという備えをしています。マンションの部屋では、備蓄品を置く場所も限られます。無理のない範囲で、必要な備蓄を心がけるのがいいと思います。

「停電時にスマホなどの充電ができるように、

我が家のポータブル電源は、Jackeryのものを使っています。

ソーラパネル付きのタイプだと、さらに安心です」と久保井さん。

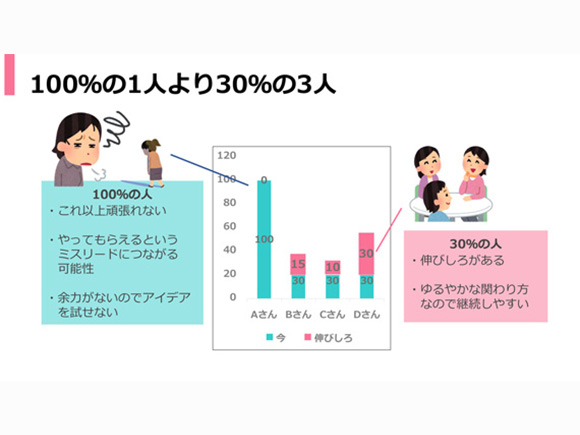

●100%の1人より、30%の3人を増やすのが防災の近道

久保井さんが防災に関わる人によくお話しているのは「100%の1人より30%の3人」。

100%全力で防災に関わる人は、頑張りすぎて燃え尽きがち。

それより「これ位のことならできるよ!」と30%の力を貸してくれる人が3人いる方が

ゆるやかな関わり方で継続しやすい!

久保井さんこれからマンションを購入する方は、防災関連の付帯設備についても注目されるといいですね。最近の新築マンションは、手厚い防災関連設備のものもあります。

そして新築マンションを購入したら、防災に限らず、ご自身のマンションに興味を持って、積極的に管理組合活動に参画してほしいと思います。

私は防災を通して、マンション内はもちろん、近隣のマンションや町内会の方々ともつながるようになりました。一歩部屋を出ると、顔見知りに出会って挨拶するという豊かな人間関係ができあがりました。だからノーメイクで外出できなくなっちゃったんですけどね(笑)。足を踏み出してみると、楽しいマンションライフが待っていますよ。

マンションの共用部分に設置した七夕の笹飾り。

「居住者のどなたかが短冊を書いて吊してくださっていました。

私がマンションにお住まいの方や、これから住もうと思う方に伝えたいのは

この短冊の願いに尽きます!!」

これからのマンション選びでは、耐震機能や防災設備にも目を配ってみてはいかがでしょうか? MAJOR7で新着物件をチェックしてみてください。

【MAJOR7で新着物件特集のマンション一覧を見てみよう!】

みなとBOUSAI女子会代表、みなと BOUSAI プログラム代表

東京防災学習セミナー講師、港区・中央区防災アドバイザー、

港区防災会議学識経験者男女平等参画担当。

みなとBOUSAIプログラム代表として「顔が見えるご近所関係が防災の第一歩」をモットーに防災講座を運営。自身のマンションでは防災委員長として、コミュニティを軸にした防災活動を行う。東京防災学習セミナーマンション防災コース講師、港区防災アドバイザー、港区防災会議学識経験者男女平等参画担当。近年では、マンション地震対応支援協会メンバーとして、初動対応アクションシートの普及にも力を入れている。

記事監修:久保井千勢

取材内容は2025年3月18日現在のもので変更になる可能性があります。