いつどこで起こるわからない地震。「もし起こったら、家族や家はどうなるの?」と、心配は尽きません。とはいえ、いつも不安におびえて暮らすのはストレス。できれば安心して暮らしたいものです。そこで今回は、災害に強いといわれているマンションの防災力を徹底検証。ハードとソフト、両面での防災力を紹介します。

大地震が来たら都市機能はどうなるの?

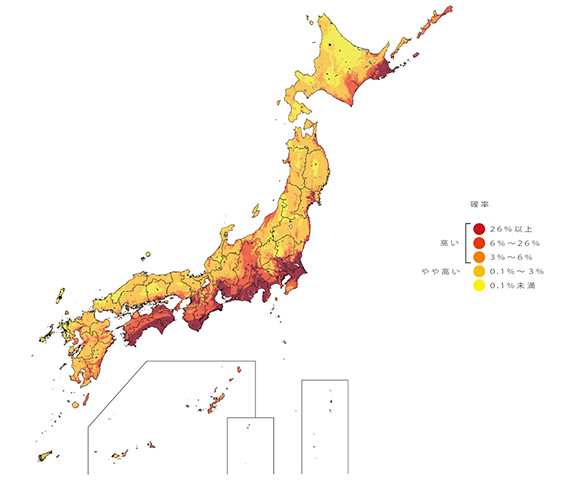

出典:「確率論的全国地震動予測地図 今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率

(基準日:平成26年(2014年)1月1日)」(地震調査研究推進本部)

今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が26%以上と公表されている、関東から四国に至るまでの太平洋沿岸部地域。特に都市部で大地震が起こった場合、建物の倒壊、交通機関の麻痺、ライフラインの停止、避難民の増大、火災発生による二次被害など、あらゆることが想定されます。都市機能は大混乱を来し、マンションが多い都市部近郊であっても、公的支援がすぐに受けられるとは限りません。

災害によって都市機能全体がマヒしたときには、国や自治体による支援である「公助」だけに期待するのではなく、コミュニティやまわりの人同士がお互いに助け合う「共助」や、自分で自分の身を守る「自助」のチカラこそが、命を助けてくれるはずです。

ハード面においてもソフト面においても地震に強いマンションほど、災害に強い、防災力を備えたマンションといえるでしょう。今回は、マンションの防災力の高さの理由についてチェックしてみましょう。

マンションがハード面で防災力が高いといわれるワケ

免震装置(マンションの基礎部分に設置された免震ゴムが、地震のエネルギーを吸収して、建物内部の被害を最小限に食い止める効果があります)

1981年以降に建築確認を受けたマンションは、国土交通省の定めた現在の建築基準法の耐震基準(新耐震基準)に適合しており、構造的に強くできています。さらに最近のマンションには制震(制振)構造や免震構造などの最新技術が取り入れられる例も増えており、マンションの構造そのものの防災力が高まっています。

制震(制振)構造:地震のエネルギーを吸収するダンパー(ゴムやバネなどの弾性体)を建物の骨組み部分に設け、揺れや衝撃をやわらげる構造。

免震構造:基礎部分に免震装置(免震ゴム)を設置し、揺れや衝撃を吸収して、建物に揺れを伝わりにくくする構造。

※いずれの構造が地震に対して効果的なのかは、地震の規模、震源地からの距離や角度などのさまざまな要因によって異なり、一概には言えません。

しかし、マンションが地震に強い構造であっても、大地震が起きれば、壁や配管などの設備、室内がすべて無事とは限りません。それぞれのマンションの構造や規模、立地環境によって、必要な防災対策は異なります。個々のマンション特有の地震被害想定をよく理解し、住民同士の共助や自助をしっかり対策することが、さらにマンションの防災力を高める結果につながります。

マンションがソフト面で防災力が高いといわれるワケ

「公助」を頼るばかりではなく、自分でも水や防災備蓄品をストックしておくことが「自助」につながります。

マンションが地震に強いと言われる、もうひとつの理由がソフト面での防災対策です。

防災意識の高いマンションでは、管理組合内に防災担当が設置されており、積極的に防災対策に取り組んでいる事例も数多くあります。防災訓練だけでなく、マンション全体での防災備蓄、防災マニュアルの作成など、立地特性から想定される被害に合わせたきめ細かな防災対策を行っているマンションも増えてきています。

東京都が、意欲的な防災活動を行う団体を「東京防災隣組」として認定している事業では、町内会や自治会と共に、大規模マンションでの防災活動が多く認定されています。

さらに新築物件の中には、竣工前から住民向けの防災プログラムを準備していたり、防災マニュアルや防災リュックを各戸に配布していたり、最初から防災を組み込んだマンションもあります。

そこで、マンション防災支援を行っている専門家の方々に、最近のマンションの防災対策の動向についてお話を伺ってみました。

マンションのソフト面での防災力強化に取り組む専門家に話を訊く!

数多くのマンションの防災支援サービスを担当する、株式会社つなぐネットコミュニケーションズの有川伸司さん。

有川さん弊社では、数多くのマンション管理組合様向けにマンション防災支援サービスをご提供しております。中でも、昨今の地震被害で取り沙汰されている避難所不足問題に焦点を当てた「『マンション内被災生活』実現支援プログラム」につきましては、管理組合様や管理会社様から非常に多くのお問い合わせをいただいています。4月に起こった熊本・大分地震の影響もあり、マンションの防災マニュアルづくりについてのお問い合わせもかなり増えてきました。

「『マンション内被災生活』実現支援プログラム」とは、躯体や構造がしっかりしているマンション内に被災後も留まり、住みなれた自宅での生活を継続するための防災プログラムです。

都市部で巨大地震が起こった場合には、避難所不足が予測されています。

マンション全体で災害時の行動ルールや共用設備の利用ルールを定めて「共助」として行うこと、各住民が自宅の家具固定や配置の見直しなどで安全対策を図り、家庭内備蓄を実施する「自助」として行うこと、その両方の対策を行うことで、外部の避難所で被災生活を過ごすのではなく、住み慣れたマンションにて被災生活を過ごして復旧を待つというのが、「『マンション内被災生活』実現支援プログラム」です。

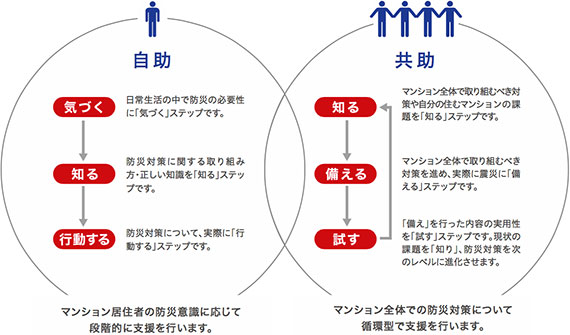

有川さん「共助」や「自助」については、わかりやすい3ステップの取り組みに分けてご説明しています。

「共助」では、マンション全体で協力しあうために、まず防災講座などからマンションの課題を「知る」、備蓄品やルールを「備える」、防災訓練で実際にそれらを「試す」ことで、また現状の課題を「知る」という循環型の防災対策を行っていただきます。エレベーターが停止したときに階段避難車を使って要支援者を安全に運ぶ防災訓練などは、やはり実際に試してみないとわかりませんからね。

有川さん「自助」では、住民のみなさんが、防災情報の展示から「気づく」、専門家による防災セミナーで必要な備えを「知る」、家具固定や配置変えで「行動する」ことで、部屋の安全性を高めていただきます。

皆様にプログラムをご紹介すると、やはり「知る」ことや「気づく」ことがマンション防災の第一歩だと痛感されるようです。ご自分やご家族を地震から守るためには、マンション独特の被害を熟知して、防災対策を行う行動あるのみ!です。

マンション全体で行うべき防災対策を話し合う管理組合向けセミナーの出席者の様子。

皆さん熱心に意見を交換されています。

セミナーでは、災害発生時から数時間後、一日後、数日後、時系列でどのようなことが起こりうるかのシミュレーションを行い、必要な協力体制や備蓄品を考えるというワークショップ形式のものもあり、従来の防災訓練だけではなく、防災マニュアルの作成や住民の安否確認のシミュレーション、マンション全体での防災備蓄品を購入するなど、多岐にわたります。

有川さんマンション内被災生活の場合、知らない人と一緒になる避難所とちがって、同じマンションの住民だけで集まって助け合うというのは、安心感にもつながります。集住のよさを最大限に活用して、災害に立ち向かうマンションが増えていくといいですね。我々も微力ながらそのお手伝いをしていきたいと考えています。

有川さんの奥さまも、東日本大震災の際にマンションのエレベーターが止まり、エントランスホールで声をかけてくれた住民の存在に安堵したという体験をお持ちだそうです。小さいお子さんを連れていたから、なおさら気遣ってくれたことが嬉しかったのだとか。困ったときだからこそ、住民同士、声を掛け合って助け合うことはとても大切ですね。

熊本・大分地震の被災地で避難所運営をサポートする専門家のアドバイスとは?

東日本大震災や熊本・大分地震の避難所支援を行う、危機管理アドバイザーの国崎信江さん。

現在、熊本・大分地震における益城町の防災アドバイザーとして災害対策本部の避難所対策チームで、避難所の環境改善を行っている危機管理教育研究所代表の国崎信江さんにお話を伺いました。

国崎さん益城町は、マンションのない住宅地で、農家や住宅地が共存した緑豊かな生活しやすい地域でした。現在、16の避難所におよそ3,000名の避難者が避難しておられます(2015年5月29日現在)。

大規模なマンションでは、多くの住民が集まる避難所の課題がそのままマンションにも起こりうるのだと考えていただくと、マンション防災について想像しやすいかもしれません。

私は、トイレの問題は深刻になるので、マンションに仮設トイレを設置した方がよいと思います。水や物資の調達や分配方法についても十分に計画しておかなければ、たちまち困ってしまうでしょう。

揺れに対する精神的不安から部屋にいることが怖くなることもあるので、共用スペースを避難所にしたり、敷地内にテントなどを設置したりすることも考えておく必要があると思います。在宅の方以外にも、被災地圏外に疎開する人、車中泊、避難所に行く人もいるかもしれません。事前に行き先や連絡先を管理組合に伝えることもルール化しておかないと、しばらく空き室となり、隣人に不安を与えることにもなります。集住のメリットを生かすためには、まわりと連携し、助け合う精神が求められます。

確かにマンションの「共助」としてやるべきことを事前に考えておくと、個人の「自助」と合わせてお互いに補いあえるはずです。その点も集住のメリットといえます。

国崎さん集会室やエントランスホールなどのマンションの共用部分を住民のための避難所として活用すれば、知らない人が多い避難所よりも、住民同士で合意形成を進めやすい可能性があります。マンションは指定避難所ではありませんが、災害対策本部に連絡すれば、大勢の住民が避難している場合、水や必要な物資の支援は受けられるはずです。大規模マンションであれば、事前に自治体と災害時の避難所運営について話し合っておくとよいでしょう。

どこに救護所を設け、物資をどこに置いて管理するか、具体的なゾーニングなどについても、防災訓練のときにあらかじめ決めておくなど、日々のシミュレーションが重要です。

災害時にはマンションが住民のための避難所となる。その意識で防災訓練や防災計画を立てることで、より実践的な防災対策が実現します。そのためにも、日頃から住民同士でコミュニケーションを取り合い、何かのときには助け合う意識が大切なのですね。

マンションと人、その両方が防災に向けて一致団結したとき、防災力の高いマンションが実現するにちがいありません。

防災マニュアル、防災訓練支援、居住者向け防災セミナーなど、さまざまなマンション向け防災サービスを提供。『マンション内被災生活』実現支援プログラムは、2013年度グッドデザイン賞を受賞。著書に、マンション向け防災書籍『マンション・地震に備えた暮らし方』(エイ出版)などがある。

防災関連専門委員会所属。危機管理アドバイザーとして、全国で講演を行う傍らNHKなどのメディアに多数出演し、広く防災情報を提供している。『地震の準備帖―時間軸でわかる心得と知恵』(NHK出版)など、著書多数。

記事監修:株式会社危機管理教育研究所 代表 国崎信江/株式会社つなぐネットコミュニケーションズ 有川伸司

2016年6月28日